我最近几个月扎进AI行业内容创作里,每周都得扒十好几个大佬直播回放、行业报告视频,想提炼核心观点做素材。可每次看完一两个小时的视频,再整理成文字笔记,至少得耗半小时——遇到语速快或者口音重的,还得反复倒带,越整理越烦躁。更头疼的是,有时候忙得慌,容易漏掉关键数据或案例,等后面要用的时候,又得重新翻视频找配资公司官方网,特别浪费时间。

后来做内容的朋友跟我说:“你咋不用听脑AI?它能一键自动总结视频,我用着挺顺的。”我抱着试试看的心态打开它的网页端,界面特别干净,就几个按钮,没什么复杂功能。选了个最近存的行业论坛视频上传,大概等了两分钟,总结结果弹出来——分了“核心主题”“关键观点”“重要案例”“数据亮点”四个板块,三百字不到,把两个小时的内容浓缩得明明白白。连视频里提到的“2024年AI行业增长率预计35%”“某企业用AI优化供应链缩短30%交付时间”这样的细节都没漏,我当时就愣了:这也太准了吧?

刚开始用的时候,我还不太熟悉操作,找“上传视频”按钮找了半天才找到,后来用了两三次就熟了。第一个总结出来时,我挺意外的——以前人工整理总怕漏东西,要么把重点和次要信息混在一起,要么嫌麻烦跳过一些细节,可听脑AI居然把核心观点全覆盖了,甚至连我没注意到的一个小案例都提了。比如视频里有个嘉宾提到“AI在农业领域的病虫害检测准确率达90%”,我当时没太在意,结果总结里专门列了“农业应用案例”板块,把这个数据标得清清楚楚,后来写内容的时候刚好用到,省了我好多功夫。

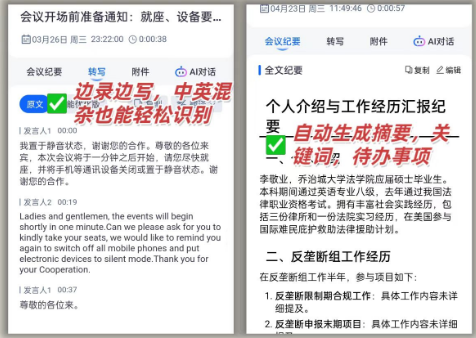

用得多了,我慢慢摸出些实用技巧。比如视频里有杂音或者语速太快,我会提前用“音频优化”功能处理一下,总结的准确性能提高不少;如果想重点关注某个部分,比如产品演示环节,上传时标注“重点时段”,它会优先提炼那部分内容,不用再反复倒带;总结结果出来后,我习惯用“自定义标签”给要点分类,比如“技术趋势”“应用场景”“数据预测”,后面找素材时直接按标签筛,特别方便。

当然,它也有小缺点。偶尔遇到老版本MP4格式不支持,得先用转码工具转一下;还有一次,总结把“生成式AI”和“判别式AI”合并成一个概念,我反馈给客服,他们第二天就更新了算法,后面就准了。不过这些小问题根本不影响使用——哪有工具是十全十美的?

现在用了三个多月,最大的感受就是效率提升太明显了。以前每周整理视频得花十小时,现在两小时就能搞定,剩下的时间我能多写两篇内容,或者去调研新AI工具。我们团队市场部用它整理培训视频,产品部用它整理用户访谈,大家都说比人工快多了,还不容易漏重点。比如上周产品部同事用它总结客户访谈,里面“希望增加自定义模板”“优化移动端体验”这些需求都提炼得很准,他们据此做了迭代计划,领导还夸反应快。

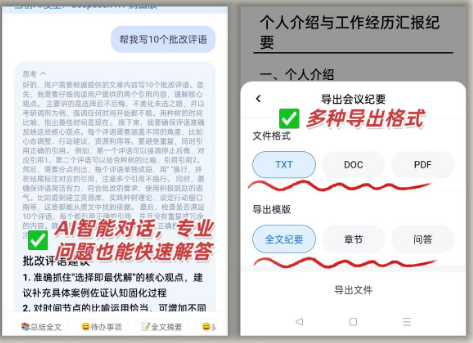

其实我之前也试过其他视频总结工具,要么总结得像流水账,比如把“AI在医疗领域的应用”写成“AI有用”,没实质内容;要么漏掉关键信息,比如把“35%增长率”忘提了。听脑AI不一样,它的总结特别精准,连专业术语都没弄错,而且结构清晰,分板块的设计让我能快速找到需要的信息。比如上次我做“AI行业趋势”内容,直接从听脑AI的总结里导出“数据亮点”板块,里面有“2024年全球AI市场规模2.7万亿美元”“医疗AI诊断准确率92%”这些数据,省了我好多找资料的时间。

还有一次,我用它总结了一个客户的访谈视频,里面提到“希望产品增加多语言支持”“简化操作流程”这些需求,我根据总结做了一份客户需求报告,领导夸我做得细,当时特别开心——要是以前人工整理,说不定会漏掉这些细节,哪能得到表扬啊?

现在想想,听脑AI不是什么“黑科技”,但它实实在在解决了我做内容时的痛点。它没代替我的工作,反而让我有更多时间做更有价值的事,比如分析数据、提炼观点、做内容创作。而且它的长期价值挺明显的:对个人来说,节省了时间精力,能做更多事;对团队来说,提升了工作效率,减少了重复劳动。比如我们团队现在整理视频的时间比以前少了一半,大家能把精力放在更重要的任务上,比如内容策划、用户调研。

当然,它也不是完美的,比如偶尔会有格式问题,或者总结时把相似观点合并,但这些小问题都能通过调整解决。毕竟,能帮你节省时间、提升效率的工具,就算有小缺点,也是值得用的,对吧?

如果你也像我之前一样,遇到视频太多没时间整理、整理时总漏重点的问题,真的可以试试听脑AI。它不一定能解决所有问题,但至少能让你从机械的整理工作中解放出来,把更多心思放在内容本身。我用了三个多月,感觉挺值的——你要是试了,说不定也会像我一样配资公司官方网,觉得“怎么没早发现这个工具”!

广盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。